腸管バリア機能障害に特に注目した迷走神経刺激の抗炎症作用

腸管バリアの役割と破綻2025

腸管バリアは、腸内に存在する微生物、食物抗原、有害物質(毒素)などから体内(宿主)を保護する重要な構造です。

このバリア機能が破綻した状態は「リーキーガット(leaky gut)」と呼ばれ、微生物由来の成分が血中に移行し、全身性の慢性的な軽度炎症を引き起こすと考えられています。

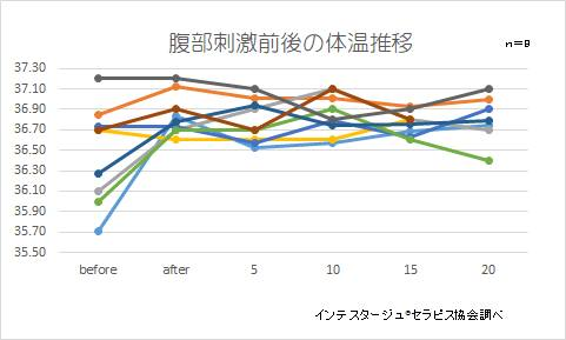

近年では、腸セラピーがこの腸管バリア機能の回復・修復・維持に有効な介入手段となる可能性が注目されています。

タイトジャンクション(TJ)と腸バリア構造

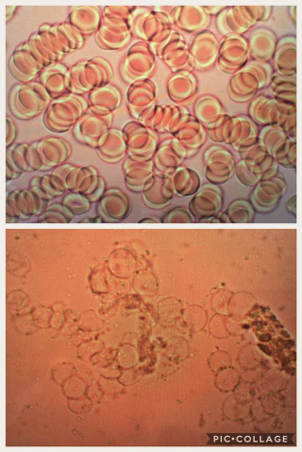

腸上皮細胞は、「タイトジャンクション(TJ)」という構造により互いに密着し、バリア機能を形成しています。

-

オクルージンおよびクローディンファミリーは、TJを構成する主要な膜タンパク質です。

-

これらは、ゾヌラオクルーデンス(ZO)タンパク質と結合し、アクチン・ミオシン収縮系と連携することで、バリアの強度を維持しています。

腸管バリアの異常(摂動)は、以下のような消化器疾患で確認されています:

-

過敏性腸症候群(IBS)

-

炎症性腸疾患(IBD)

-

セリアック病

迷走神経と腸管バリア調節

迷走神経の役割

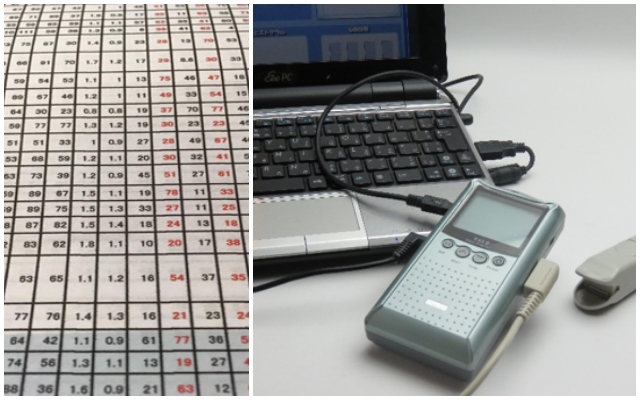

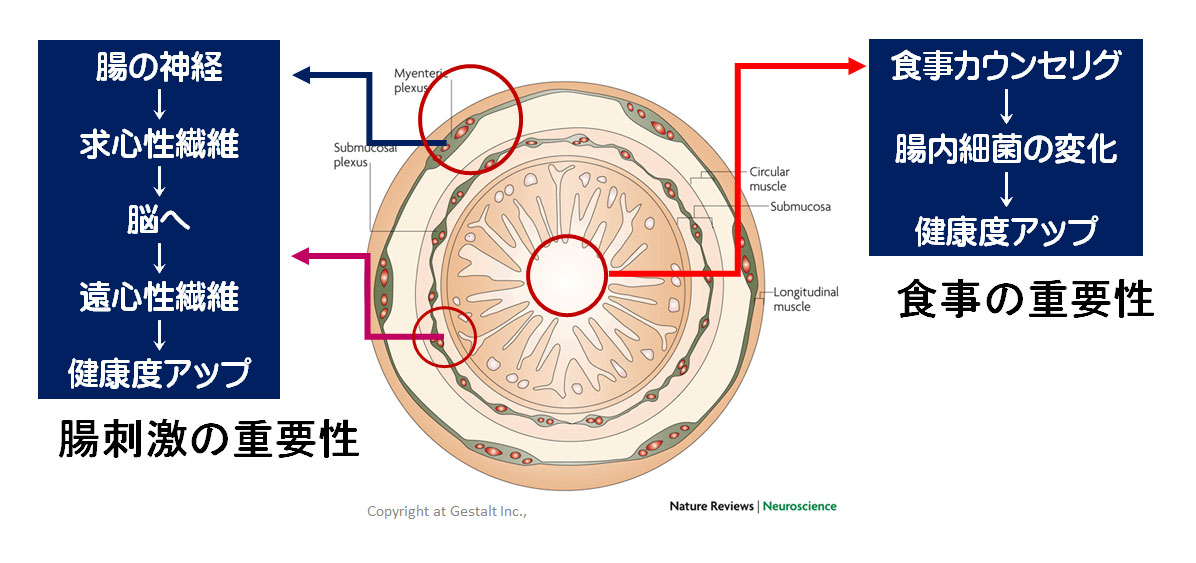

迷走神経(Vagus Nerve, VN)は、消化管を含む広範な臓器に分布する人体で最も長い脳神経であり、腸脳軸の中核的構成要素です。

迷走神経は以下の2つの経路を介して、抗炎症作用を発揮します:

-

求心性経路(HPA軸活性化)

視床下部-下垂体-副腎(HPA)軸を活性化し、副腎からグルココルチコイド(抗炎症ホルモン)を放出します。 -

遠心性経路(コリン作動性抗炎症経路:CAP)

脳幹からの信号が**アセチルコリン(ACh)**を放出し、免疫細胞を介して炎症を抑制します。

コリン作動性抗炎症経路(CAP)のメカニズム

この経路は、2000年にTraceyらによって初めて報告されました。

-

AChは**α7ニコチン性アセチルコリン受容体(α7nAChR)**を介して、マクロファージからのTNF-α放出を阻害し、炎症を抑えます。

-

腸内では、迷走神経刺激は直接マクロファージを抑制するのではなく、nNOS-VIP-AChを発現する腸内ニューロンを介して間接的に調節します。

-

この結果、腸内の在筋常在マクロファージがCAPの最終的な標的となります。

迷走神経と脾臓・交感神経の関係

迷走神経は、脾臓の交感神経経路とも連携しています。

-

ノルエピネフリン(NE)が脾臓Tリンパ球のβ2受容体に結合すると、T細胞はAChを放出。

-

そのAChが、脾臓マクロファージのα7nAChRを刺激してTNF-αの放出を抑制します。

また、大内臓神経など他の交感神経経路も、炎症の制御に関与しています。

ストレスと腸バリア機能

ストレスは、迷走神経の活動を抑制しつつ、交感神経系を活性化させることで、炎症を誘発します。

-

**心理的ストレスによって分泌されるCRH(副腎皮質刺激ホルモン放出因子)**は、腸粘膜の耐性(エンドトキシン耐性)を破壊。

-

その結果、腸の透過性が増し、炎症やIBS・IBDの悪化につながる可能性があります。

Zhangらの研究では、脾臓神経がCRHを発現する扁桃体中枢核や視床下部の神経とつながっており、迷走神経・交感神経・免疫系が密接に連携していることが示されています。

結論

腸管バリアの維持は、健康を支える重要な要素であり、**迷走神経とその神経免疫経路(CAP)**は、その調節において極めて重要な役割を果たします。

ストレス管理や腸セラピーなどの介入は、腸のバリア機能をサポートし、炎症性疾患の予防・改善に寄与する可能性があります

腸管バリア機能障害に特に注目した迷走神経刺激の抗炎症効果 – PMC