体温は皮膚や粘膜にある温度センサー受容体を経て中枢温度受容器(脊髄・延髄・視索前野・前視床下部)に刺激を伝え体温を調節しています。

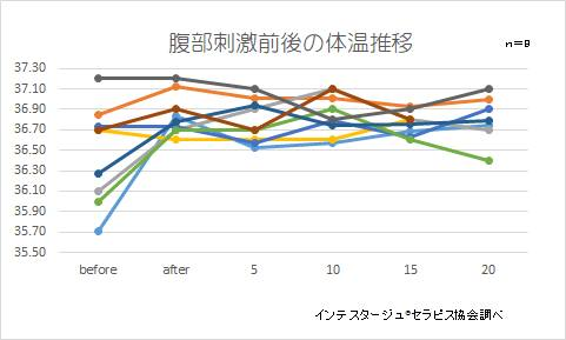

温度が上がるシステムとしては、①運動誘導熱産生と②食事誘導熱産生があります。実はもう一つ、③腸もみでも体温が上昇します。体温調節中枢は体深部循環血液の温度の影響を受け体温をコントロールしています。

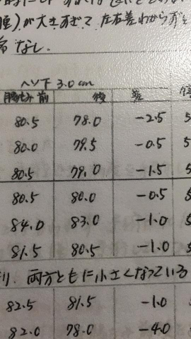

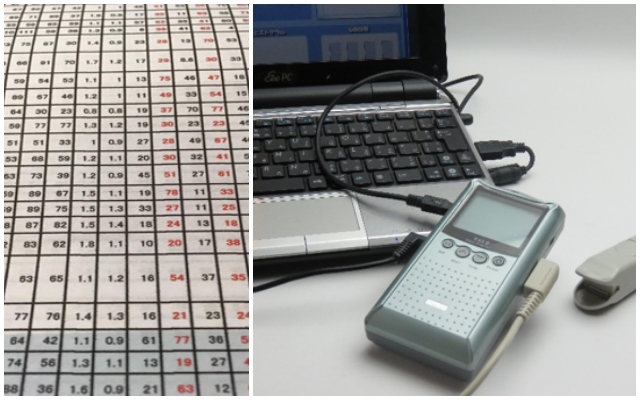

セラピー前後での体温推移の結果です

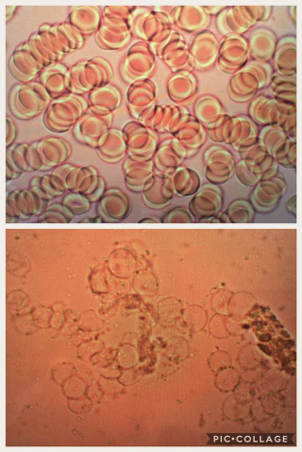

当サロンでは、オプションで顕微鏡での血球観察ができます。今の食事は自分にあっているのかを疑問に答えてくれます。血液は自分の食事状態が影響するため、客観的にどの様に食事を変化させればよいのかが理解できます。

1枚目は綺麗な赤血球、2枚目は糖液を希釈したものを1枚目の血液に一滴垂らし、1分後に撮影したものです。赤血球が溶けてバクテリアがいっぱいに広がりました。

どんなに素晴らしいサプリメントであっても、胃の状態や腸の働きが悪ければその栄養素はそおまま排泄されてしまい、私達の血液や筋肉にはなりません。栄養素をしっかり吸収することができる腸にしていかないといけないわけです。+

食事で腸が変わり最終的にヒトは変わる!性格も変わる!サロンでは体質に合ったお食事をご指導させていただいています。まずはご自分のお食事の傾向を知ること、一緒にあなたのお食事を研究をしてみませんか。

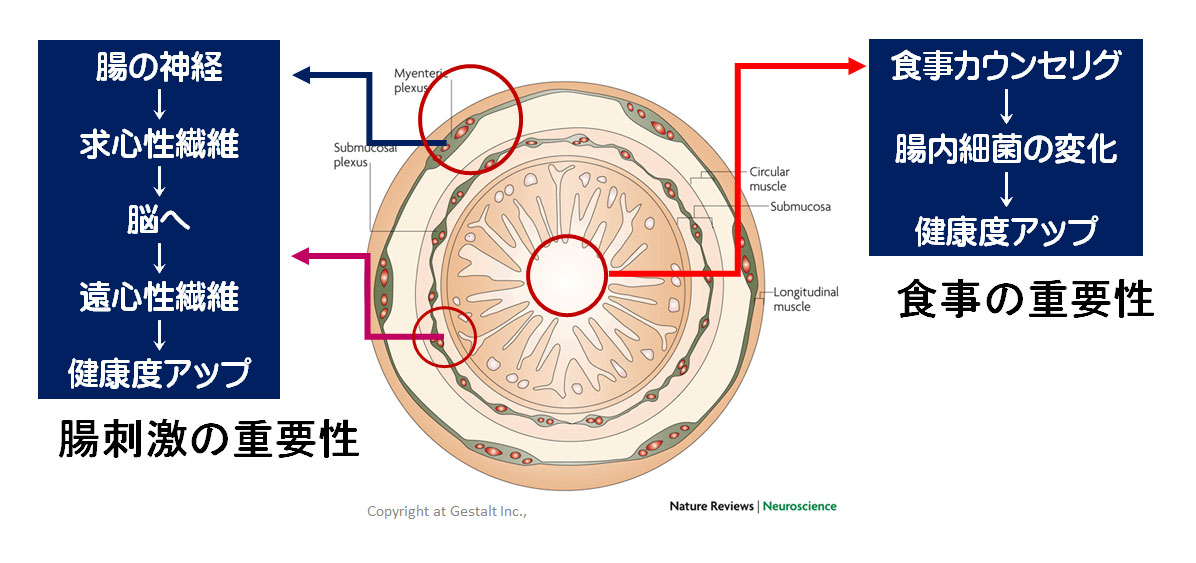

動物の進化は腸から始まり、腸の周りに神経細胞ができ、やがて脊髄ができてその先端が膨らんで脳が出来る・・・そして脳神経の一部の迷走神経が消化管に広く分布し90%もの情報を脳へ送っている。

内臓の情報は求心性神経線維、脳の情報は遠心性線維を介しています。簡単にいうと腸から脳へ、脳から腸へと情報がぐるっと一周している訳です。

腸管からの情報はサブリミナル(常に闘いの情報を感じていたら辛いので)で送られますが、最近はそれを敏感に感じ取る方「過敏性腸症候群IBS」も問題になっています。「Gut feelingu」「内臓感覚」または「第六感」を必要以上は感じる必要はないのです。残念なことに未だこの感覚の敏感さの原因は腸内細菌なのか、はたまた神経なのか、食事なのかは理解されておらず、脳と腸の不思議な世界がまだまだ続くということでしょう。

サロンでは食事や運動、生活習慣などの日常の生活パターンをできる範囲で自律神経パターンのバランスを整えることとお客様の心地よいレベルの腹部刺激により調整いたします。

。

自律神経には交感神経と副交感神経の2種類があります。その副交感神経は更に迷走神経という神経も加わり腹部の神経は複雑です。ご存知の通り、敵から逃げる為の神経系は交換神経、この交感神経を刺激すると心拍数は増加し、血圧上昇し血糖値も上昇するなど変化を起こします。一方、副交感神経は、休息の神経です。消化吸収や心拍数は低下し血糖値も低下するなどの変化を起こします。ここで混乱するのが、この「アクセルとブレーキの考え」は腸には当てはまらないのです。

マザーアロマでは、自律神経系でも主に迷走神経の働きである、腸から脳へのメッセージ経路を介して、からだとこころのバランスを各種セラピーにて整えてまいります。

「腸管は内なる外であることで、腸管免疫は身体全体の70%を司どり、またその腸から情報90%は脳へと迷走神経を介して伝達する」免疫が高い反面、痛みや炎症が起きやすい部位でもあり、常に闘う場所でもあります。今のご自分のお腹を知ることそして整えることはとても重要なことなのです。